Klassizismus

Der Klassizismus, der zwischen etwa 1770 und 1840 seine Blütezeit hatte, gilt als eine der bedeutendsten kunstgeschichtlichen Epochen. Diese Kunstrichtung entstand als Reaktion auf die opulenten und verspielten Formen des Barocks und Rokokos und stellte eine bewusste Rückbesinnung auf die Klarheit, Ordnung und Symmetrie der antiken griechischen und römischen Kunst dar. Ein zentraler Impulsgeber für diese Epoche war der deutsche Archäologe Johann Joachim Winckelmann, dessen Schriften über die antike Kunst maßgeblich zur Verbreitung des Klassizismus beitrugen.

Der Klassizismus steht für eine kunstgeschichtliche Epoche, die sich durch die Nachahmung und Wiederbelebung antiker Vorbilder auszeichnete. Diese Kunstrichtung, die sich sowohl in der Architektur, Malerei als auch in der Bildhauerei manifestierte, zielte darauf ab, die Tugenden und Ideale der Antike wieder aufleben zu lassen. Diese Epoche markierte einen bewussten Bruch mit der vorangegangenen Barock- und Rokokokunst, die für ihre üppigen Dekorationen und verspielten Formen bekannt war.

Entstehung und Merkmale des Klassizismus

Der Klassizismus entwickelte sich im späten 18. Jahrhundert als Antwort auf die Entdeckungen antiker Stätten wie Pompeji und Herculaneum, die das Interesse an der antiken Kunst und Kultur neu entfachten. Winckelmann, der als geistiger Vater des Klassizismus gilt, propagierte die Nachahmung der „edlen Einfalt und stillen Größe“ der griechischen Kunst als Ideal.

Stilistisch zeichnet sich der Klassizismus durch klare Linien, einfache geometrische Formen und eine strenge Komposition aus. In der Architektur dominieren klassische Elemente wie Säulen, Dreiecksgiebel und Symmetrie. Die Malerei und Bildhauerei des Klassizismus orientierten sich ebenfalls stark an antiken Vorbildern, wobei der Fokus auf Harmonie, Proportion und die Darstellung idealisierter Körper lag.

Architektur und Design

Klassizistische Architektur setzte sich besonders in öffentlichen Gebäuden, Museen und Denkmälern durch. Beispiele hierfür sind das Brandenburger Tor in Berlin und die Glyptothek in München, die beide die klaren, symmetrischen Formen und das Streben nach Monumentalität und Erhabenheit der klassizistischen Architektur widerspiegeln. Architekten wie Karl Friedrich Schinkel und Leo von Klenze prägten diese Epoche maßgeblich.

Auch in der Innenarchitektur fand der Klassizismus seinen Ausdruck. Der Empire-Stil, der unter Napoleon Bonaparte populär wurde, kombinierte klassizistische Elemente mit opulenter Dekoration und vergoldeten Ornamenten, oft inspiriert von militärischen Motiven und den Entdeckungen in Pompeji.

Malerei und Bildhauerei

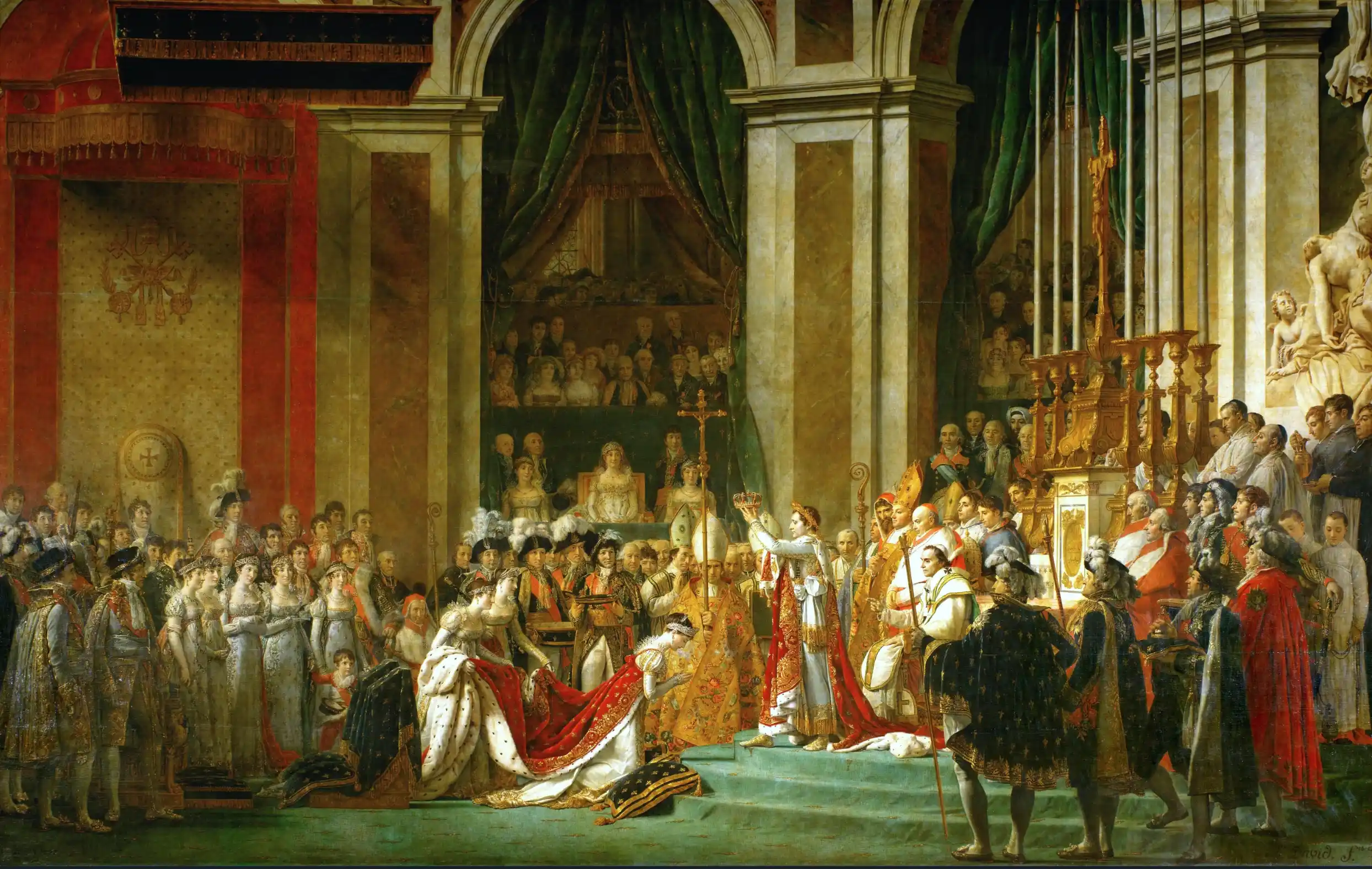

In der Malerei dominierte die Darstellung antiker Szenen und Historienbilder. Joseph-Marie Vien und sein Schüler Jacques-Louis David waren zentrale Figuren der französischen klassizistischen Malerei. David, bekannt für Werke wie „Der Schwur der Horatier“ und „Napoleon beim Übergang über den Großen St. Bernhard“, betonte die klare, strukturierte Komposition und die dramatische Inszenierung der Figuren.

In der Bildhauerei war Antonio Canova einer der herausragenden Künstler. Seine Skulpturen, wie die berühmte „Paolina Borghese als Venus Victrix“, zeichnen sich durch die ideale Schönheit und die perfekte Proportion aus, die für den Klassizismus charakteristisch sind.

Wichtige Künstler des Klassizismus

Karl Friedrich Schinkel

Ein bedeutender deutscher Architekt, der für seine klassizistischen Entwürfe wie das Alte Museum in Berlin bekannt ist. Schinkel prägte die preußische Architektur des 19. Jahrhunderts maßgeblich.

Jacques-Louis David

Ein führender französischer Maler des Klassizismus, dessen Werke durch klare Kompositionen und dramatische, historisch inspirierte Themen gekennzeichnet sind. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen „Der Schwur der Horatier“ und „Napoleon beim Übergang über den Großen St. Bernhard“.

Antonio Canova

Ein italienischer Bildhauer, der für seine idealisierten Darstellungen mythologischer Figuren bekannt ist. Seine Werke wie „Paolina Borghese als Venus Victrix“ verkörpern die klassizistische Ästhetik von Harmonie und Schönheit.

Stilistische Merkmale

Der Klassizismus ist geprägt von einer Rückbesinnung auf antike Vorbilder, was sich in der klaren Linienführung, der Verwendung geometrischer Grundformen und der symmetrischen Anordnung zeigt. Die Architektur nutzte oft Elemente wie Säulen und Dreiecksgiebel, die aus der griechischen und römischen Baukunst entlehnt wurden. In der Malerei dominierte eine kühle, klare Farbpalette und eine bühnenhafte Anordnung der Figuren. Historische und mythologische Themen waren weit verbreitet, wobei die Darstellung der menschlichen Figur idealisiert und harmonisch erfolgte.

Ein herausragendes Beispiel für die klassizistische Architektur ist das Werk von Carl Gotthard Langhans, der unter anderem das Brandenburger Tor entwarf. Auch der Zopfstil, eine Übergangsform zwischen Rokoko und Klassizismus, zeigt die allmähliche Entwicklung hin zu klareren, einfacheren Formen und einem verstärkten Einsatz von antiken Motiven.

Wichtige Bewegungen und Schulen

Der Klassizismus entwickelte sich in verschiedenen Regionen Europas unterschiedlich. In Frankreich wurde der Empire-Stil unter Napoleon Bonaparte populär, während in Großbritannien der Greek Revival-Stil verbreitet war, der stark von den Entdeckungen griechischer Tempel beeinflusst wurde. In Deutschland und anderen Teilen Europas orientierte sich die klassizistische Architektur oft an den Entwürfen von Andrea Palladio, einem venezianischen Renaissance-Architekten.

Im deutschsprachigen Raum spielte der Übergang vom Rokoko zum Klassizismus eine wichtige Rolle, wobei Künstler wie Johann Gottfried Schadow die Skulpturenszene prägten. Schadow, bekannt für seine Quadriga auf dem Brandenburger Tor, kombinierte die Klarheit und Strenge des Klassizismus mit der dynamischen Ausdruckskraft der barocken Tradition.

Thematische Schwerpunkte und Motive

Die Themen des Klassizismus waren oft der antiken Mythologie und Geschichte entlehnt. Szenen aus dem Leben griechischer und römischer Helden und Götter waren ebenso beliebt wie Darstellungen von historischen Ereignissen. Die Malerei betonte moralische Tugenden und heldenhafte Taten, während die Architektur und Bildhauerei durch ihre klare, proportionierte Gestaltung beeindruckten.

Im Bereich der Malerei wurden häufig Motive aus der antiken Geschichte und Mythologie gewählt, die als Vorbilder für moralisches Handeln und bürgerliche Tugenden dienten. Diese Themenwahl spiegelt das Aufklärungsdenken der Zeit wider, das Vernunft und ethische Prinzipien betonte.

Einfluss von Technologie

Der Klassizismus profitierte auch von den Fortschritten der Technologie im 18. und 19. Jahrhundert. Die archäologischen Ausgrabungen in Pompeji und Herculaneum, die durch neue Grabungstechniken ermöglicht wurden, lieferten eine Fülle an Informationen und Inspirationen für die Künstler dieser Epoche. Die Drucktechnik und die Verbreitung von Kupferstichen ermöglichten eine weite Verbreitung klassizistischer Ideen und Vorbilder in ganz Europa.

Wirkung der Kunstform auf die Gesellschaft

Der Klassizismus hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die europäische Kunst und Kultur. Er prägte nicht nur die Architektur und das Stadtbild vieler europäischer Städte, sondern auch die Malerei, Bildhauerei und sogar die Literatur. Die Rückbesinnung auf antike Werte und Ideale spiegelte das Streben nach Ordnung und Harmonie in einer Zeit wider, die von politischen und sozialen Umbrüchen geprägt war.

Die wichtigsten Fakten kompakt erklärt

Der Klassizismus ist eine kunstgeschichtliche Epoche, die von etwa 1770 bis 1840 dauerte und sich durch die Nachahmung antiker Vorbilder auszeichnete. Stilistisch ist er geprägt von klaren Linien, einfachen geometrischen Formen und symmetrischen Kompositionen. Wichtige Vertreter sind Karl Friedrich Schinkel, Jacques-Louis David und Antonio Canova. Der Klassizismus beeinflusste die Architektur, Malerei und Bildhauerei und hinterließ bedeutende Bauwerke wie das Brandenburger Tor und die Glyptothek in München. Die Epoche spiegelt das Streben nach Ordnung und Harmonie in einer Zeit politischer und sozialer Umbrüche wider.

Der Übergang vom Rokoko zum Klassizismus, der durch den Zopfstil markiert wird, zeigt die allmähliche Abkehr von verspielten Formen hin zu einer strengeren, klareren Formensprache. Diese Entwicklung setzte sich im Neoklassizismus fort, der im 19. Jahrhundert eine erneute Welle der Begeisterung für antike Kunst und Architektur auslöste.